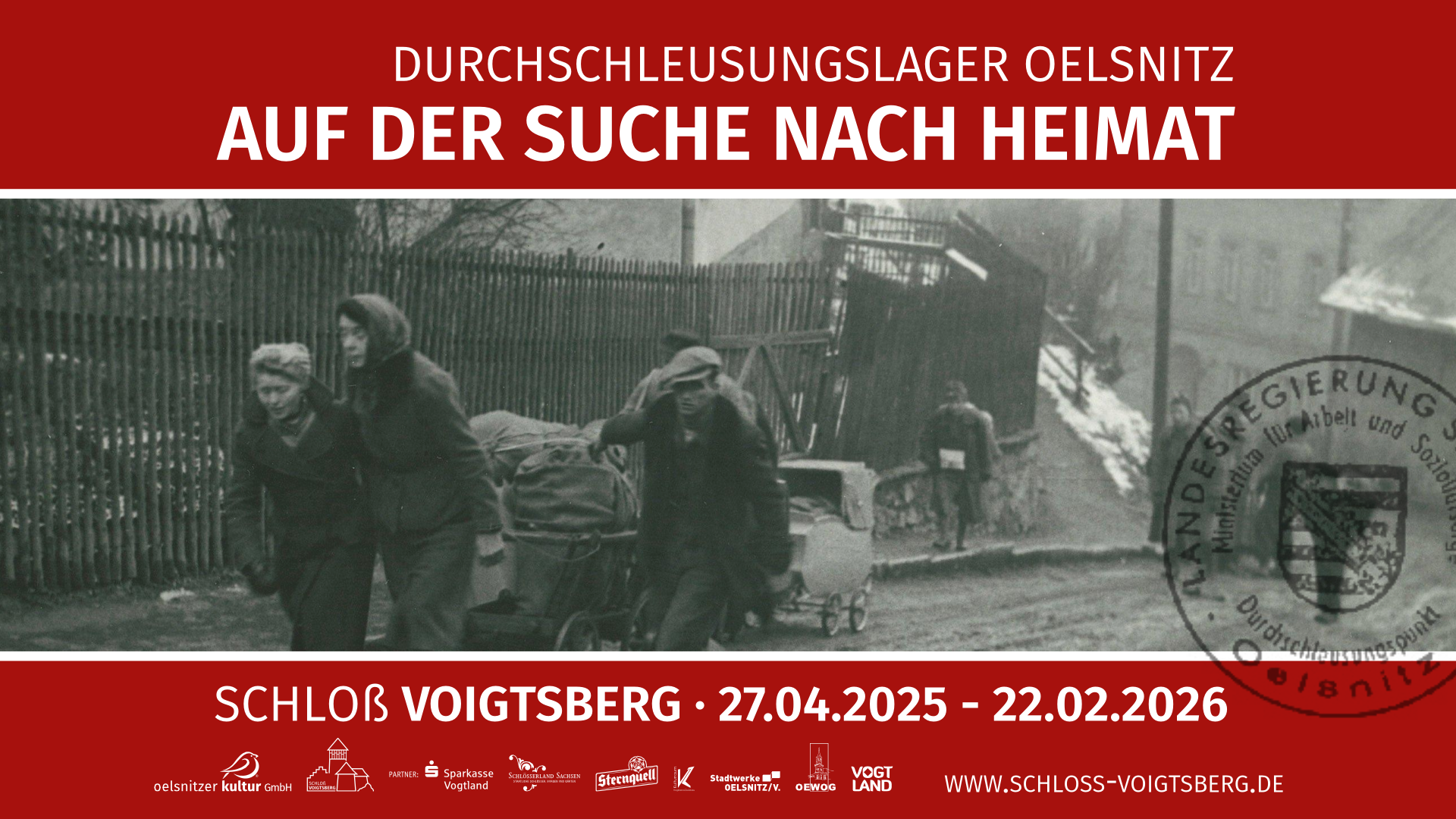

Das Durchschleusungslager Oelsnitz - Auf der Suche nach Heimat

Die Stadt Oelsnitz/Vogtland, in unmittelbarer Nachbarschaft zur böhmischen sowie zur bayrischen Grenze und zum schwer bombengeschädigten Plauen gelegen, kam glimpflich durch den 2. Weltkrieg. Als am 16. April 1945 die westlichen Alliierten die Stadt einnahmen, ohne auf bemerkenswerten Widerstand zu stoßen, war auch die russische Frontlinie nicht mehr weit.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits tausende Flüchtlinge aus den von der russischen Armee eingenommenen Ostgebieten, aber auch aus dem zerstörten Plauen die Stadt durchquert oder (vorübergehendes) Quartier in Schulen, Turnhallen, Schützenhaus und Privatwohnungen erhalten. Bereits ab Herbst 1944 zogen immer neue Flüchtlingstrecks in zunehmender Zahl durch alle deutschen Orte und so auch durch Oelsnitz im Vogtland. Die geringe Zerstörung und günstige Lage machte den Ort zu einem idealen Sammelpunkt für Flüchtlinge.

Hatte Schloß Voigtsberg während des Krieges nur gelegentlich zur Unterbringung von Zwangsarbeitern und sonst der Hitlerjugend als Stützpunkt gedient, stand das Gelände mit den Zellenhäusern und Wirtschaftsräumen des ehemaligen Frauengefängnisses leer und als Lager zur Verfügung. Zunächst als eines von mehreren über die Stadt verteilten Lagern, wurde Schloß Voigtsberg mit Wirkung ab November 1945 von der inzwischen verantwortlichen Sowjetischen Militäradministration offiziell zum Durchschleusungslager für die amerikanische Zone bestimmt. Für Übertritte von Ost nach West, wie auch von West nach Ost existierte nur noch ein anderes Lager, in Friedland an der thüringisch-hessischen Grenze und so verwundert es nicht, dass von diesem Zeitpunkt an täglich Züge voller Flüchtlinge und heimkehrender Kriegsgefangener aus tschechischen Gebieten, aus Polen, Ungarn und anderen südosteuropäischen Regionen, sowie aus anderen Sammellagern der sowjetischen Besatzungszone nach Oelsnitz in das Lager auf Schloß Voigtsberg kamen.

Nach wenigen Tagen endete der Aufenthalt auf Schloß Voigtsberg meist mit einem Transport in Richtung des Durchgangslagers Hof-Moschendorf in der amerikanischen Besatzungszone, von wo aus die Menschen nach Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und die die Besatzungsgebiete der anderen westlichen Alliierten verteilt wurden. Natürlich erfolgten gerade in den ersten Jahren Heimkehrertransporte ebenso von West nach Ost. Wurden Anfangs täglich oft mehr als Tausend Menschen aufgenommen, untersucht, versorgt und weitergeleitet, wurden mit der Zeit die Transporte seltener und die Anzahl an Menschen je Transport geringer. Nach der Gründung der DDR wurde das Durchschleusungslager Ende 1949 zum Quarantänelager – und sein Ende besiegelt. Bis Ende 1951 zieht sich noch die schrittweise Auflösung des Lagers hin, Anfang 1952 wird Schloß Voigtsberg seinem neuen Zweck übergeben – an das Ministerium für Volksbildung, Abt. Jugendhilfe und Heimerziehung. Innerhalb von 6 Jahren hatten über 400.000 Menschen auf ihrem Weg in eine teils ungewisse Zukunft Schloß Voigtsberg passiert.

Die Ausstellung, die in diesem Jahr anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs auf Schloß Voigtsberg zu sehen ist, ist dieser Geschichte der Vertreibung gewidmet. Anhand des Sammelpunktes Durchschleusungslager, den Hunderttausende mit ihren Lebensgeschichten berührt haben, werden die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die menschlichen Abgründe und leuchtenden Beispiele im Umgang mit traumatisierten Menschen auf der Suche nach einer neuen, ungewissen Heimat, thematisiert.

Am Ende stehen aber schließlich die Menschen im Fokus der Ausstellung, die das Lager passierten. 14 Millionen Menschen wurden nach 1945 aus ihrer Heimat im östlichen Deutschland und deutsch besiedelten Gebieten in Osteuropa vertrieben. 14 Millionen Deutsche, denen oft genug auf ihrer unfreiwilligen Reise von Deutschen die kalte Schulter gezeigt, Hilfe und Unterstützung über das allernötigste Mindestmaß hinaus oft verweigert wurde. Es sind die Heimatlosen, die Vertriebenen, die in der SBZ und später in der DDR euphemistisch Umsiedler und Neubürger genannt wurden, deren Geschichten und Schicksale erzählt werden sollen. Dabei ist das Ziel der Ausstellung mit beidem, sowohl dem Erzählen von Einzelschicksalen durch Zeitzeugenberichte, Fotos, Dokumenten und persönliche Objekte, als auch dem durch Statistiken, Zahlen und Fakten getragenen Überblick über das große Ganze ein möglichst umfassendes Bild dieser Zeit zu zeichnen.

Ein Bild, dass die Besucher auf mehreren Ebenen ansprechen soll: Einerseits ist die historische Realität, die unsere Gesellschaft, das Zusammenleben in Deutschland und Europa enorm geprägt hat zu wenig im Bewusstsein gerade jüngerer Menschen verankert. Dieses Bewusstsein und das Wissen über die eigene Identität zu stärken, ist ein Ziel der Ausstellung. Andererseits sollen die beinahe übermenschlichen Herausforderungen, die das Aufeinandertreffen fremder Welten, unterschiedlicher (Leidens-)Erfahrungen in der Nachkriegszeit von allen abverlangt hat, herausgestellt werden, um auch klar zu machen: Die nach Jahrzehnten letztlich gelungene Integration war und ist die Gesamtheit der Leistungen eines jeden Einzelnen. Diese gilt es zu würdigen – durch lebendige Erinnerung ebenso wie durch ganz persönliche individuelle Leistung in und für die Gesellschaft.

Begleitprogramm:

14.08.2025 - 18:00 Dr. Sönke Friedreich

„Ein Erobern der Heimat mitten in der Fremde.“ Briefe von Auslandsdeutschen nach Sachsen in den 1930er Jahren Zwischen 1934 und 1939 schickten zahlreiche Menschen sächsischer Herkunft persönliche Briefe an die Dresdner Geschäftsstelle des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland (VDA). In ihren Schreiben an den VDA, der sich der kulturellen Betreuung der Auslandsdeutschen widmete, schilderten sie ihre Auswanderung aus Deutschland, das Leben in der Aufnahmegesellschaft und die oft konfliktreichen Beziehungen innerhalb der deutschsprachigen Minderheit. Die mehr als 5.000 Briefe geben faszinierende und erhellende Einblicke in das Leben der Auslandsdeutschen in den 1930er Jahren, ihren Alltag und ihre oft abenteuerlichen Lebensumstände. Sie spiegeln aber auch die politischen Spannungen der Zeit, die Verstrickung in die NS-Ideologie und ein oft problematisches Heimatverständnis. Der Vortrag beleuchtet, illustriert durch zahlreiche Beispiele, das Verhältnis der „Auslandssachsen“ zu ihren Nachbarn, ihrer Heimat und den großen politischen Fragen der Zeit.

10.10.2025 - 18:00 Dr. Andreas Kossert

Lesung und Gespräch: „Flucht – eine menschheitsgeschichtliche Erfahrung“ von Dr. Andreas Kossert

Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und Autor des Bestsellers „Kalte Heimat“, stellt in seinem Buch "Flucht. Eine Menschheitsgeschichte" die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang. Immer nah an den Einzelschicksalen und auf bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen - und warum es für Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen, Afghanistan oder Indien flohen: Vertriebenen und Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte . Und sie haben ein Gesicht, einen Namen und eine persönliche Geschichte. Im Rahmen einer Lesung wird der Autor geht es darum, Flucht als menschheitliche Erfahrung zu zeigen, die jeden von uns treffen kann.

Für ihren Beitrag zum Gelingen der Ausstellung danken die Museen Schloß Voigtsberg dem Museum Bayrisches Vogtland als Hauptleihgeber sowie dem Deutschen Historischen useum Berlin, Frank Wacker aus Ellefeld, Gerd Naumann aus Plauen, dem Haus der bayrischen Geschichte München, dem Haus der Geschichte Bonn, Horst Reimann aus Auerbach, dem Museum Adorf, dem Museum Wolmirstedt, Muzeum Plesná, dem Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz, dem Stadtarchiv Oelsnitz/Vogtl., dem Stadtmuseum Auerbach i. Vogtl. sowie Stefan Walter aus Berlin .